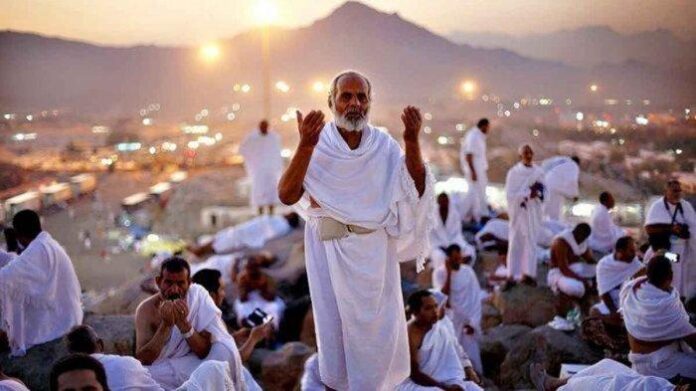

HARI Arafah bukanlah hari biasa dalam kalender hijriah. Bagi umat Islam, Arafah adalah momentum puncak spiritualitas yang sarat dengan keutamaan dan nilai-nilai keinsafan. Di sinilah tempatnya, jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berhimpun dalam kebersahajaan, melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia, bermunajat dalam linangan air mata dan harap.

Namun, Arafah tidak hanya milik mereka yang berhaji. Bagi umat Islam yang tidak berada di Tanah Suci, Allah ﷻ tetap membuka pintu keberkahan seluas-luasnya. Salah satunya melalui puasa Arafah, amalan yang disyariatkan dan diiringi janji pengampunan dosa selama dua tahun—masa lalu dan masa depan. Suatu ganjaran luar biasa untuk sebuah ibadah yang tampak ringan, tetapi sarat makna dan spiritualitas.

Sayangnya, kemuliaan hari ini kerap luput dari perhatian banyak Muslim. Sebagian mungkin lalai karena rutinitas duniawi, sebagian lain karena terjebak pada polemik-polemik teknis seperti “hari Arafah jatuh di hari Jumat atau Sabtu, bolehkah berpuasa?” Padahal, mayoritas ulama telah menjernihkan permasalahan ini: puasa Arafah tetap sah dan utama, selama tidak dimaksudkan untuk mengkhususkan Jumat atau Sabtu itu sendiri, melainkan karena hari Arafah-nya.

Puasa dan Takbir yang Terlupakan

Momentum Dzulhijjah semestinya tidak disia-siakan. Selain puasa Arafah, dianjurkan pula memperbanyak takbir. Sayangnya, gema takbir yang seharusnya menggetarkan langit justru kerap tenggelam dalam kebiasaan yang menyimpang.

Takbir dikomersialisasi, dipimpin dalam satu suara, bahkan diiringi musik. Padahal, sebagaimana ditegaskan para ulama klasik dan kontemporer, takbir adalah dzikir personal yang bebas, tidak dikomando, dan tidak dimusikalisasi.

Takbir muqayyad yang dimulai dari subuh hari Arafah hingga ashar hari Tasyrik adalah tradisi yang diwariskan para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, dan lainnya. Ironis bila umat kini justru menggantikan kebiasaan emas ini dengan keheningan atau kesibukan duniawi.

Dari Arafah ke Mahsyar: Refleksi Kehidupan

Bagi jamaah haji, wukuf di Arafah adalah inti ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda, “Haji itu Arafah.” Sebuah pengingat bahwa esensi haji bukan pada seremonialnya, melainkan perjumpaan rohani yang jujur antara hamba dan Tuhannya. Wukuf di Arafah adalah miniatur Padang Mahsyar, tempat seluruh manusia kelak akan berdiri dalam satu barisan, satu pakaian, menanti keputusan Ilahi.

Seharusnya kita yang tidak berhaji pun turut menyelami makna ini. Jika tidak bisa hadir secara fisik, hadirlah secara spiritual. Jika tak mampu berdiri di Arafah, berdirilah dalam sujud dan doa yang tulus. Allah Maha Dekat dan Maha Mendengar.

Hari Arafah juga adalah hari mustajab untuk berdoa. Nabi ﷺ menyebutnya sebagai “sebaik-baik hari untuk berdoa.” Bahkan kalimat terbaik yang pernah diucapkan oleh para nabi pun berulang di hari ini: “Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, lahul mulku wa lahul ḥamdu wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr.”

Namun berdoa pun ada adab dan syaratnya. Di antaranya: memilih waktu yang mustajab, merendahkan diri, mengangkat tangan ke langit, mengulang doa, dan yakin akan dikabulkan. Adapun penghalangnya: makanan haram, dosa, tergesa-gesa, dan permintaan yang bernada dosa atau memutus silaturahmi.

Momentum Arafah tidak datang dua kali dalam setahun. Keagungan dan peluang spiritualnya terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Sebagai umat yang mengaku mengharapkan ampunan dan rahmat-Nya, puasa Arafah adalah hadiah yang sepatutnya kita sambut, bukan kita abaikan.

Tak kalah penting, ajarkan dan biasakan anak-anak serta keluarga kita menyambut Dzulhijjah dengan semangat ibadah. Bangunkan mereka untuk sahur, ajarkan lafaz takbir, dampingi mereka dalam doa. Karena pada akhirnya, kita tidak hanya mendidik mereka untuk menjadi Muslim, tapi menjadi hamba yang sadar akan momentum suci dalam hidupnya.

Arafah bukan hanya tanggal. Arafah adalah panggilan jiwa.

Mari kita jawab panggilan itu, dengan iman, amal, dan ketulusan.