KONGRES Muhammadiyah pada Maret 1922 di Yogyakarta merupakan peristiwa penting dalam sejarah gerakan Islam modern di Hindia Belanda. Kongres yang berlangsung selama tiga hari dan menarik perhatian luas, termasuk dari pers kolonial.

Preangerbode, salah satu surat kabar utama di Bandung, pada edisi 8 Maret 1922 menulis bahwa kongres tersebut jelas tidak hanya dihadiri orang Kauman. Diikuti sekitar seribu peserta, termasuk perempuan. Penyelenggaraan kongres juga mempertimbangkan bulan Ramadan, menunjukkan kedisiplinan dan kepekaan organisasi terhadap praktik keagamaan.

Dalam tulisannya Preangerbode menyebut ketua kongres, Haji Dahlan (KH Ahmad Dahlan), sebagai tokoh yang dikenal karena kritik kerasnya terhadap para pemimpin pribumi yang mengabaikan semua prinsip Al-Qur’an. Kritik semacam ini mencerminkan keberanian intelektual dan sikap pembaruan yang menjadi ciri Muhammadiyah sejak awal.

Sejarawan Alfian, dalam bukunya Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism, mencatat bahwa Muhammadiyah berhasil memadukan semangat keislaman dengan gagasan kemajuan sosial. Ini berbeda dengan pandangan dominan pemerintah kolonial yang kerap mencurigai gerakan Islam sebagai reaktif atau konservatif.

Dalam kurun sepuluh tahun sejak didirikan, Muhammadiyah telah berkembang dari perkumpulan kecil di Kauman, Yogyakarta, menjadi organisasi dengan jaringan luas di Jawa dan Sumatera. Catatan internal Muhammadiyah menunjukkan jumlah anggota meningkat dari 149 orang pada 1916 menjadi lebih dari 3.300 pada 1922.

B.J.O. Schrieke, seorang indolog yang juga hadir dalam kongres sebagai wakil Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi), menyoroti struktur organisasi Muhammadiyah yang rasional, kolektif, dan disiplin. Ia menyebut gerakan ini membentuk pola kerja baru di kalangan masyarakat Islam yang berbeda dari sistem patron-klien tradisional. Dalam catatannya, Schrieke menyebut Ahmad Dahlan sebagai pembaharu yang menggugah cara berpikir umat Islam, terutama dalam hal rasionalitas, disiplin organisasi, dan tanggung jawab sosial.

Arsip kolonial di Leiden, terutama yang disimpan di KITLV dan HaNA (National Archives Belanda), memuat dokumentasi aktivitas Muhammadiyah, termasuk perluasan cabang dan pendirian sekolah modern di berbagai kota. Beberapa catatan bahkan menunjukkan bahwa pemerintah kolonial menginstruksikan pencatatan detil aktivitas Muhammadiyah, termasuk laporan keuangan dan jaringan antarwilayah. Pengawasan ini menunjukkan bahwa kolonial mulai melihat Muhammadiyah sebagai kekuatan sosial yang signifikan dalam masyarakat bumiputra.

Kehadiran banyak perempuan dalam kongres 1922 juga menarik perhatian pers kolonial. Dalam masyarakat Hindia yang masih patriarkis, partisipasi aktif perempuan dianggap tidak lazim. Namun, Muhammadiyah telah mengakomodasi peran perempuan sejak 1917 melalui pendirian Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyiyah. Perempuan diberi ruang dalam pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial, menjadikan kesetaraan peran bagian dari visi awal organisasi.

Kongres 1922 menegaskan orientasi sosial Muhammadiyah yang kuat. Meskipun dokumen resmi kongres belum sepenuhnya terselamatkan, catatan sejarah menunjukkan bahwa masa ini beriringan dengan pendirian berbagai lembaga sosial. Melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), Muhammadiyah merintis layanan kesehatan seperti poliklinik (1923), rumah miskin (1923), dan panti asuhan (1931). Program ini menjadi bagian penting dari jaringan amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

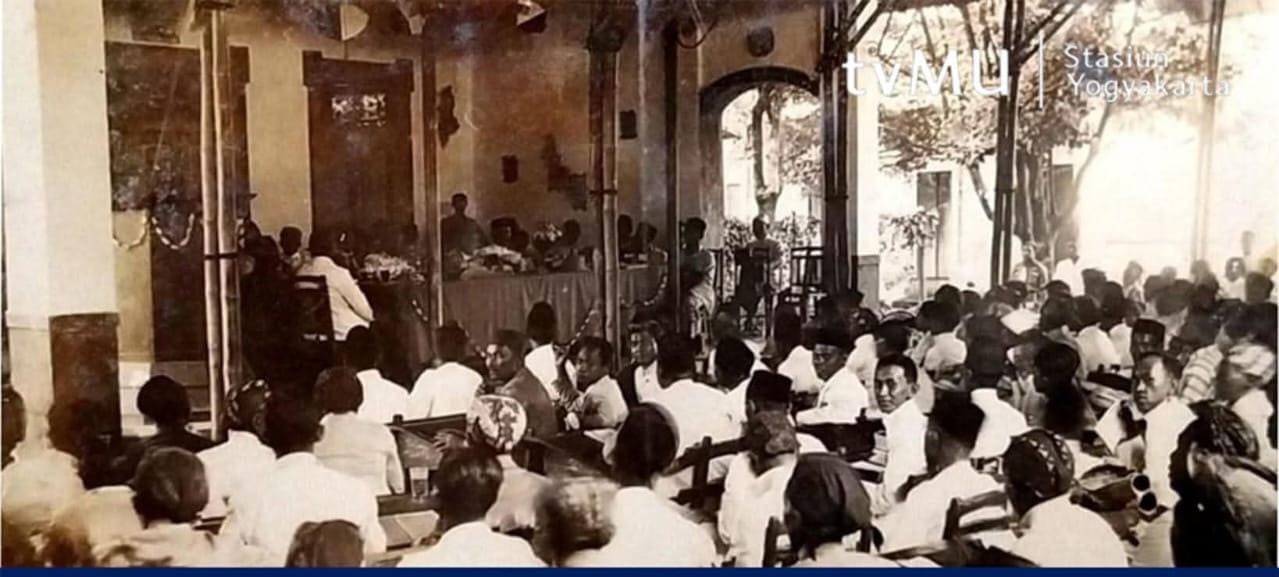

Foto dokumentasi yang dimuat ulang oleh tvMu menggambarkan suasana aula kongres penuh sesak berhias bunga, dengan peserta mengenakan jas, blangkon, dan kerudung. Penampilan ini menandakan semangat modern dan keterbukaan Muhammadiyah terhadap kemajuan bentuk dan isi gerakan sosial.

Kongres 1922 memperlihatkan bahwa Muhammadiyah telah memformulasikan strategi gerakan yang mengedepankan pendidikan, kesehatan, kerja kolektif, dan peran perempuan. Dalam lanskap kolonial yang penuh kontrol, organisasi ini tampil sebagai kekuatan sipil baru yang menyusun jalur sendiri untuk menghadirkan kemajuan sosial berbasis nilai Islam.

Setelah kemerdekaan, struktur organisasi Muhammadiyah terbukti menginspirasi pembangunan masyarakat sipil di berbagai wilayah. Jaringan pendidikan, kesehatan, dan amal sosial yang tumbuh dari semangat awal ini terus berlanjut hingga sekarang. Nilai-nilai rasionalitas, etos kerja, dan keberanian berpikir kritis yang diwariskan Ahmad Dahlan menjadi pilar yang menopang daya tahan organisasi selama lebih dari satu abad.

Kini, Muhammadiyah menaungi puluhan juta anggota dan mengelola ribuan amal usaha di berbagai bidang. Apa yang dahulu dipantau dengan curiga oleh kolonial, kini justru menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. (*)